スマホ顎関節症とは?顎関節症とスマホの関係性を解説

2025/08/20

こんにちは、新宿(大久保駅)の歯医者、橋本歯科医院です。

スマートフォンは、現代の生活に欠かせないツールです。

プライベートだけでなく仕事でも活用され、業務連絡や情報共有、資料作成までスマホひとつで完結するケースも少なくありません。

しかし、その便利さの一方で、使い方によっては身体に負担をかけることがあります。

例えばスマートフォンの長時間使用は、スマホ顎関節症と呼ばれる顎関節の不調につながる場合があります。

今回は、スマホ顎関節症が起こる仕組みやセルフチェックの方法、治療の選択肢、そして日常生活でできる予防法について解説します。

スマホ顎関節症とは

スマホ顎関節症とは、スマートフォンの使用時にとりがちな姿勢や生活習慣が原因で起こる顎関節症の一種です。

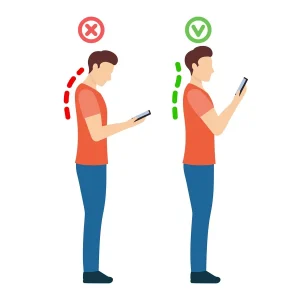

中でも代表的な要因となるのが、スマホを見るときの姿勢です。

画面を覗き込むように首を前に突き出す姿勢では、下顎の位置がずれ上下の歯が無意識のうちに接触しやすくなります。

こうしたかみしめの状態が続くと、口周りの筋肉が常に緊張し、あごの関節にも余分な負担がかかることで、痛みや口の開きづらさといった症状が現れやすくなります。

さらに、スマートフォンの使用によって睡眠時間が削られたり、ブルーライトの影響で眠りが浅くなったりすることも、身体にとっては負担です。

睡眠不足が続くと、筋肉や関節の回復が遅れ、痛みや不調を感じやすくなってしまいます。

こうした姿勢のクセや生活リズムの乱れが重なることで、スマートフォンの使用が顎関節症の引き金となるケースが増加しています。

スマホ顎関節症のセルフチェック方法

スリーフィンガーチェック

スマホ顎関節症かどうかを自分で確認できる方法のひとつが「スリーフィンガーチェック」です。

これは、口の開き具合を調べるものです。人差し指・中指・薬指の3本をそろえて縦にし、口の中に入れてみてください。

その際、無理なく3本の指が収まれば、あごの開きに大きな問題はないと考えられます。

一方で、指3本が入らないという場合は、顎関節の動きが悪くなり始めている可能性があります。

また、1本は入るけれど2本は入らないという場合は、顎関節症の初期症状である可能性があります。

もし1本も入らない場合は、顎関節症以外の病気が関係している可能性もあるため、医療機関で診てもらうようにしましょう。

筋肉の痛みチェック

次に確認したいのが、顔まわりの筋肉の状態です。

特に咬筋や側頭筋といった、かむときによく使われる筋肉に炎症やこわばりがないかをチェックしてみましょう。

咬筋は頬骨の少し下、エラのあたりにある筋肉で、側頭筋はこめかみから耳の上あたりにかけて広がっています。

これらの部位を指で軽く押してみて、痛みや不快感があるようなら、筋肉に炎症が起きている可能性があります。

顎関節のゆがみチェック

顎関節が左右均等に動いているかどうかを確認する方法としては、まず鏡の前に立ち、人中(鼻の下から上唇にかけての縦の溝)にボールペンや細い棒を垂直にあてましょう。

そのままゆっくりと口を開け、口の動きが棒の中心線に対してまっすぐかどうかを観察します。

開ける途中で口が左右どちらかにずれていくようであれば、あごの動きがアンバランスになっている可能性があります。

これは顎関節にズレやゆがみが生じているサインで、放っておくと顎関節症の進行につながるおそれがあります。

顎関節症を放置するリスク

顎関節症は命に関わるような病気ではないため、つい放置してしまう方が少なくありません。

特に「関節が鳴るけれど痛みはない」「少し違和感がある程度」といった軽い症状の場合、自分で対処しようと考える方はあまり多くないかもしれません。

しかし、初期の違和感が徐々に悪化していき、口が開けづらくなったり、ものをかむことが難しくなったりするケースもあります。

さらに、痛みを避けて片側のあごばかり使うようになると、かみ合わせのバランスが崩れることもあります。

また、顎関節のズレが、頭痛や耳の違和感、肩こり、腰の張り、手足のしびれ、めまいなど、原因のはっきりしない体調不良につながることもあります。

これらの症状が慢性化すれば、仕事や日常生活にも支障が出るおそれがあるため、軽い症状のうちに対処することが大切です。

顎関節症の治療法

スプリント療法

スプリント療法は、マウスピース型の装置を口の中に装着し、顎関節にかかる負担を軽減する方法です。

主に夜間の就寝時に使用されますが、症状に応じて日中にも装着することがあります。

装着することで、かむ力を歯全体に均等に分散させ、食いしばりや歯ぎしりによって特定の歯や関節に集中していた負担を和らげる作用が見込めます。

YNSA®️(山元式新頭針療法)

YNSA山元式新頭鍼療法とは、顎関節症、開口障害、口腔乾燥症、唾液分泌促進、首の痛み、目まい、自律神経の乱れが、数本の鍼を頭のツボに刺すだけで一瞬にして消える驚異の治療法です。

山元式新頭針療法YNSAで患者さんの緊張をほぐし、咬み合わせを安定して治療に臨みます。

当院では、歯科治療の一環としてのみ山元式新頭針療法YNSAを行っております。

山元式新頭針療法YNSAのみでのご予約はお取りになれませんので、ご了承ください。

⇒YNSA®️(山元式新頭針療法)について

痛み止めの服用

痛みが強く、日常生活に支障をきたしている場合は、薬物療法が併用されることがあります。

患者さんの体調や症状に合わせ、炎症を抑える作用があるロキソプロフェンや、胃腸への負担が比較的少ないアセトアミノフェンなどが処方されます。

スマホ顎関節症の対策・予防法

スマホ顎関節症を防ぐためには、まず日常的なスマホの使い方を見直すことが大切です。

特に意識したいのが姿勢です。スマホを使う際に片手で画面を支えると、どうしても画面が低くなり、頭が前に傾きやすくなります。

そこで、スマホを持っていない方の手で、スマホを持つ側の肘を軽く引いて体の正面に持ってくるようにしましょう。

そうすると、自然とスマホの位置が顔の高さに近づき、背筋が伸びて前傾姿勢の改善につながります。

また、スマホの時計アプリやタイマー機能を使い、30分ごとにアラームを設定する方法も試してみましょう。

アラームが鳴ったら一度スマホから目を離し、両肩を大きく広げて肩甲骨を動かし、頭を後ろに傾けて首を伸ばすストレッチを行ったり、あごをゆっくりと開いて口周りの筋肉をリラックスさせたりすることで、顎関節への負担を軽減できます。

まとめ

スマホ顎関節症は、スマホ使用時の姿勢や無意識の食いしばり、ブルーライトなど、さまざまな要因が重なって起こります。

症状が軽いうちにセルフチェックを行い予防に努めることで、症状の悪化を防ぐようにしましょう。

医療法人社団橋本会 橋本歯科医院:https://shiny-smile.com/

〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-4-8

電話:03-3368-1809

交通アクセス

電車でお越しの方:

JR新宿駅 西口徒歩8分

JR大久保駅 徒歩2分

JR新大久保駅 徒歩5分

西武線西新宿駅、大江戸線新宿西口駅 各駅より 徒歩5分

お車でお越しの方:

駐車場が2台分ございます